大王殿小考

刘远芳

阳新县大王殿镇镇区南面有一座巍峨的石山,名叫大王山,山顶有一座寺院,名曰大王殿,又名大王寺、大王禅寺、吴王宫。大王山、大王殿镇皆因其寺而得名。

大王殿为供奉大王之殿堂,此大王是谁,近世以来存在争议,有的说是孙策,有的说是孙权。大王殿始建于何代?名称有何变更?福主是谁?2015年,笔者三赴大王山查考遗迹,拓录碑文,试图追根寻源,去讹存真。

大王山为父子山脉(含父子山、锡瓶山、姜祥山、笔架山、金竹尖诸山)之一部,在姜祥山北面,相对高度不足一百米,但颇为陡峭,东面有石径蜿蜒向北达于山顶,西侧亦有机耕路上山;山表怪石嵯峨,植被稀疏;东面为平畈,北面即是镇区,亦平坦之地;因此,大王山显得巍峨高峻,气势不凡。大王寺高踞山顶,坐南朝北。凭高视下,可见烟火千家;举目北望,便是湖光万顷。寺院前壁西墙嵌有矩形石碑一块,因油漆涂抹、风雨剥蚀及人为损伤,碑文漫漶颇难辨识。西墙根的荒草瓦砾间,有残碑十余块,或立或卧,大者长约一米余,小者长不足一尺,有的文字清晰可辨,有的则磨灭殆尽。据当地老者讲,这些碑石多毁于“破四旧”和“文革”期间,有的在后来寺院重建时被用作基石,砌入墙体。笔者细究残碑,搜得若干遗痕。然后证之方志旧籍,反复参校。功夫不负有心人,大王寺之福主乃得确认,其近数百年间之沧桑变迁,亦隐约可见。

大王殿前壁所嵌碑石立于清康熙十八年(1679),此碑先述刻石之缘由,曰“高山万年灯成,诸父兄征记于余”(原文无标点,下同。)。继而描摩地势,称其“倚枕护卫皆山”,古柏环绕,“湖光远给之,溪声下送之,乱石起伏敧蹲嵌堕”。再叙寺之福主,“祠之中,大王居之。孙姓,讳策,后汉江东王也。”据此,大王指孙策而非孙权;然“高山”是泛称,还是确指寺名,尚不得而知。查嘉靖《兴国州志》,其“方外”类载庙9处,其中有名“高山”者,释文为:“北六十里下千秋乡,世传吴王孙策。”由此可知“高山”为山名,可证孙策为福主。以孙策之殁年(200)计,大王殿的历史或长达1800余年。“山之主人,惟王之者得记也。”故当地民人为立万年灯,并请郡庠生刘光瑞作记,“勒登诸石,亿万攸存”,落款为“大清国湖广武昌府兴国州下千秋乡永章里刘氏立”。碑上列名者计172人,除住持僧和贡醮、石工外,撰文、书丹、篆额者和所有捐资者,均为“彭城郡刘氏”。

笔者搜得两块残碑,恰可拼接为一,虽有部分残缺,文意犹大体可辨。其碑名为“大王万寿会”,碑文曰:

从来王□坐镇一国,其功业建于当时,其惠泽亦被于后世,二者得其一,皆足以□□而终古不废,此其常理也。古今类□□□,而仲谋公为最著,业并魏蜀,威镇东吴,□□汉以来,历世相延遥□□□□而王之,王之不定而帝之,春与秋而祠之,既都城大邑而达于里巷,道□关津,穷乡僻壤,妇人孺子,而莫不一心敛气震慑,而明洁处以奉祀,唯恐或后。呜呼!何其盛也。……

看来,立此碑时,大王寺所奉福主,已由孙策易为孙权了。查清光绪年间王凤池、刘凤纶所修《兴国州志》,“寺院”类未载大王殿、大王寺,而“祠庙”类有高山庙,介绍亦颇简短:“在州北六十里永章里,土名大王殿,旧志‘祀吴孙策’,今祀孙权。”记载与碑文相互印证,可知其说属实。“里之老□咸慕其德泽,立庙高山”,再次确证大王山旧名“高山”,又可知“大王殿”之名传于民间。因代远年湮,碑志泯灭(时人可能未见康熙旧碑),里之长者乃倡议“各捐资财,朋成一会,名曰万寿大会”(似相当于今之公益基金),会众募捐,以图永续。且公议以其所捐“营放生利。定阄轮流接次,不得推诿。每岁八月二十日福主诞期,会友登山,齐集恭祝”。又“于乾隆十四年冬,公议买田以为福主祭产”。乃购置两处水田,共计三斗五升,“每岁纳租五石一戽”,田契交付何人保管,何人为证,皆刻石明载。

碑文最后记,“十三年岁次戊子桂月谷旦公立”,“十”字前缺失二字或三字。立碑之年为关键处,如不能查出,则其价值大打折扣。乾隆十三年为戊辰年而非戊子年,且既称乾隆十四年冬公议买田,则碑必立于乾隆十四年之后。乾隆三十三年为公元1768年,正是戊子年,与碑记吻合。故碑文最后年月部分所缺三字应为“乾隆三”。由此可知,此碑距今已有248年。

一块残碑记载,“……灯光之照耀我里……,万历年间十福首等……自康熙二十五年……各处四界契载不详……兴会之无尽也至乾隆……立会以佐之。至今年九月……”大意云,明万历至清康熙年间,数置庙产,但田地契约记载不清,致使里人侵占,乾隆年间曾立会以为保障,然僧徒有加而资财难继,因此重申界址且增募钱粮,刻石为凭,以垂不朽。撰文者为“雪门陈鹏翀”,列名者十数人,学历最高者为监生。据其文推测,此碑立于乾隆三十三年之后。

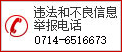

大王山上接官亭

另一块残碑为功德碑,碑名已佚,记一至十甲(甲为行政单位)李德夫、王待兴、汪崇兴诸人捐资情况,一般为“一千”或“两千”,其单位当是“文”。立碑时间为“皇清嘉庆四年(1799)岁次己未”。捐资助“教”,代不乏人,此亦是中国民间之悠久传统。

又有一块古碑,名“重修圣祠正殿横屋碑志”,立于清嘉庆十三年(1808)九月二十四日,与上次立碑仅隔9年。其碑仅余局部,文字多不可识,惟见有一甲至十甲下各列名若干,记其捐资数额。前所述乾隆三十三年碑刻于年月之后,又有文字一列,简记“修砌横屋”之事,显系后来补刻。大王殿之横屋从修砌到重修,间隔不足40年,可知其间曾遭兵燹或天灾。

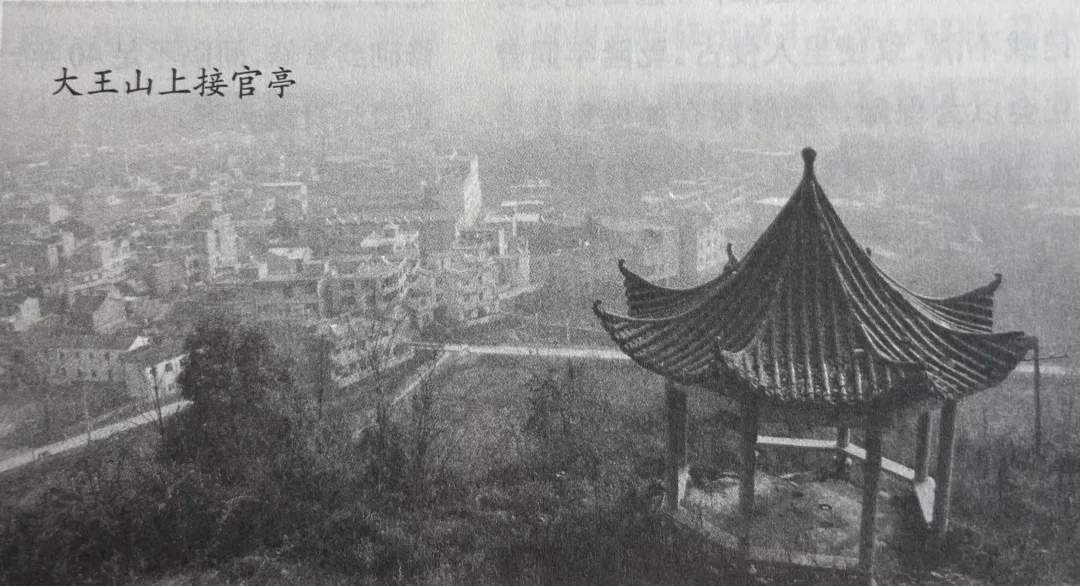

大王殿拓碑(2015)

又有一块残碑,碑石颇新,碑文亦十分清晰,似成于清末或民初之际。惜碑石断裂,仅余局部,勒石年月不可复睹,幸残余文字易于辨识,略云:

出示严禁事,据永章里训导柯□兰、监生刘……章程变易,宪禁莫得而永遵,虽旧勒贞铭……大坏风俗之事滥延为乡隅恶习,甚伤民……伏祈示禁。伫见闾阎乐利,人安绿野……风化立端矣等情,据此查屠牛赌博大王……尤为无耻。至若经营贸易,务须正直……务宜大家猛省,父诫其子……如有违抗,许该保甲绅民人等指认……

其时大王殿已恢复俗称,而光绪州志仍称高山庙,则此碑或刻于光绪朝(1875—1908)之后。当其时也,堂皇庙宇,竟成屠牛赌博之所,风俗人心之变,可以想见矣。

鼎革之后,大王殿毁于一旦,原址兴建党校,后因山路陡峭,老年学员艰于攀登,遂改为绣花厂。嗣后当地百姓辟地重建,1980年代于殿前又建新屋,初成前后两进左右厢房之格局。该寺于1981年9月被确定为阳新县文物保护单位。后法继和尚在前殿西侧建成地藏菩萨殿。法继圆寂,2005年贤修和尚接任住持,2010年于前殿东侧建成观音殿,终成现今之规模。

大王殿一进两重,前寺后庙,神佛共处。大门有楹联一副,道是:“法轮常转普度众生;僧伽高标广种福田。”前殿正堂供奉佛祖,文殊、普贤并列左右,东西偏殿分祀观音、地藏。佛殿之后是大王宝殿,二者之间以天井相隔。大王宝殿门口亦有联,其辞曰:“并魏蜀已称雄鼎足三分跨海内;承父兄而立帝乾纲独揽镇江东。”东吴开国皇帝孙权端坐殿堂,而其马夫卫士则被人陈列于前殿入门之左右,俨然佛祖之侍卫。大王殿西南方二三十米处,有今人新建之永兴寺;东北侧建有八角亭;大王山最北端极顶之处建有单层六角亭,名曰接天亭,土人又称望吴亭。两股溪水交会于山崖之下,或云即当年孙权赈灾系缆处。“文革”期间炸山修渠,得数百斤大铁锚一只,里人见之惊骇,始信传言有据,惜今已不存,令人叹惋。

大王殿镇,今人习称大王镇,实则误矣,正如误称太子庙镇为太子镇一样。大王山下三国时期为湖区,水灾频仍,信无市镇。宋以前兴国无志,宋元志书已佚,无从追溯。明嘉靖《兴国州志》载州(本州,不含属县。)设2坊19里11市2镇,其中并无大王殿。清康熙、雍正州志亦未收大王殿市。光绪《兴国州志》载兴国州分为40里,有2镇27市,大王殿为市之一,属永章里。光绪州志始修于咸丰元年(1851),历经6次增补修订,定稿于光绪三十年(1904),据此推知,今大王殿镇区形成较大集市,当在清代中叶以后。

(原载《黄石日报》2016年1月28日第5版、2月4日第5版)