三访四安亭

刘远芳

去年以来,李家坊后山的草甸突然火了,不仅黄石人,而且有黄冈、武汉等地客人前来观赏。网上流传的照片让人感叹,真没想到每天面对的黄荆山上,竟有如此美景!

初 访

九月的一个周末,在朋友A君的引领下,我们一行七人从李家坊隧道北洞口西侧登山。这时才发现,茂密的丛林间,竟然隐藏着一条石板路!路有一米多宽,就地取材,以青石铺砌,大的石板一米见方,有明显的斧凿之痕。路两旁林木丛杂,苍翠逼人,行走其间,感觉有些憋闷。在隧道正上方,路分为左右两股,不多远又合二为一。越往上走,越感觉这是一条古道。

在林荫道上走了大约30分钟,来到一处平缓的山岗,忽见一间简陋的石屋兀然蹲踞。起先,我以为是废弃的民居,走近观察,发现石屋北面的拱门上方有三个颜体阴刻大字:四安亭。一见之下,不由得喜出望外!数年前,我在查找黄石古代文献时,发现了一篇关于四安亭的文章,写于民国三年,作者叫陈季陶。然而,网上找不到一丁点与陈有关的信息,也不知道四安亭位于何处,是否还在。文中提到白塔崖,就是李家坊以西的白塔岩。其地孤峰插天,一径旁逸,小径之巅,有龙起寺,我以为四安亭在其左右。然三上龙起寺,除舍身塔外,并没有发现什么古亭。曾向附近居民打听,亦无所得。不意于此时此地迎面撞见!

四安亭以青石为墙,灰瓦斜顶,高约三米,大小五间,共约80平方米。在过道右侧的墙壁上,我找到了《四堡重修株树坳四安茶亭叙》,无聊行人的刻画涂抹,致碑面略有损毁,部分文字磨灭。其文云:

山自白塔崖磅礴直起,至株树坳忽折为腰,凿石砌道,形如斜梯,凡往来于山之腹背者,悉于是乎取途焉。前人累石覆瓦,建屋数椽于其巅,以荫以憩,且以施茶,行人称便,德至公也。岁远,守者不能修而仍之,仍之又久,颓败益甚,遂思所以去之。听其然也,室无人居,风霜以逞,瓦灰或脱,墙壁曷存?此后之汗喘而过者,虽求片刻之休息,一勺之水饮,而亦不可得,几何不病且诟也?岁甲寅,敖君昌平同绅耆等建议重修……爰募功德,得若干数,鸠工庀材,拓旧址而落成焉……

此亭重修于民国三年(1914),距今正好100年。岁月如水流逝,凉亭的屋瓦部分残破,地下凸凹不平,屋漏处略有泥泞,而整体保存还算完好,虽无人驻守供茶,也聊可遮风蔽雨。

此时我已确知,脚下的路就是文献中提到的古道。有多古老?我想自山南山北有人居住时就有了;而至少500年前,这条路就已成为南北交通要道——明代弘治八年(1495)形成且保存至今的《刘氏付约》可以作证。这里必须纠正一个讹传已久的谬误:倡议重建四安亭的是敖昌平,而不是敖天印。敖昌平,字荫张,生平不详。敖天印,字辅丞,生于1824年,殁于1909年,大冶四棵籍清代武将,官至振威将军。此亭重修之时,敖天印辞世已有5年之久。

从南门出了亭子,才发现四安亭所在的地方,竟然就是山脊。南面的灌木丛林中现出两条土路,一条沿南墙向左,一条直行向前,也就是通向山南方向。此行的目的是看草甸,我们先按照A君的指引选择向左。沿山顶小径一路向西,到达第一个山头,看到了草甸,虽然不如传说的那般美好,却也差强人意。听说继续向西还有大草甸,不过,此刻我更想知道,那条古道的起点或终点在哪。于是我们掉头,在四安亭折而向南。

山南的路也是依山就势,青石铺砌,是同一条古道的一部分。快到山脚时,路的右侧出现两间简易平房,房子外墙刷了水泥,失了古意,其中一间的门楣上方有“清雅寺”三个鎏金字。门开着,寺中无人。从内墙上的碑刻可知,此寺始建于明清时期,1986年长和道长提议重修。李家坊隧道开建,炮震玉皇阁,道长羽化,殿宇垮塌。2012年再次重修。墙上张贴的题为“道善若水功德无量”的红纸抬头写着:“为弘扬道教文化……道善若水,普渡众生,援手布施,永铭善心……”场所名寺,寺主却称道长;既言“道善若水”,又要“普渡众生”——把佛与道、寺院与道观、住持与道长混为一谈了。寺与观有别,寺与庙也不同。寺在古时是政府机关,至东汉白马驮经之后,逐渐演变为佛教场所的专称。而庙是古代祭祀天地鬼神的地方,供奉的是神和被神化的人如孔子、关公、孟姜女等。百姓无学,以讹传讹,遂至佛道不分,寺庙混一。不过,乡民自有乡民的逻辑。况且,万法归宗,行善为本,若心诚行正,名实之辨倒在其次。

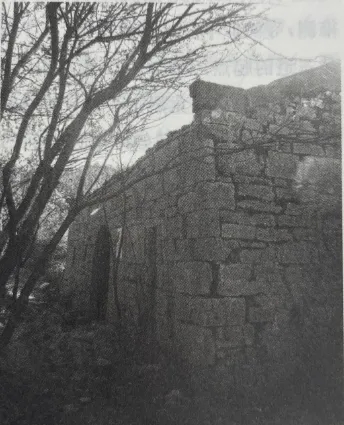

老四安亭外景

从清雅寺门前穿过,继续向下数十米,路的右侧是一个绿树蓊郁的小山谷,林隙间露出一角古朴的楼宇。走近看,才发现竟是闻名已久的圣水泉古寺。这座寺院颇有名气,其历史未必有方志上记述的那么久远,也不会真的与武则天有什么关联,但仅从周围的大树推测,寺龄似不少于三四百年。古寺既是古道的起点,也是终点,或者说,古道的起点和终点竟然在寺院!初时感觉意外,细思方得其妙:山北的居民,历尽崎岖下得山来,于寺中歇息躯体,安顿心灵,获得力量后再度出发;或者他们的目的地就是寺院。山南的居民,在此上香礼佛,寻求庇佑,再带着希望翻山越岭,就没有过不去的坎。这真是一种智慧的安排。

此行收获颇丰,但来去匆匆,意犹未尽。

再 访

半个多月后,我第二次从李家坊上山,队伍多达四十多人,82岁的黄瑞云先生也应邀同行。大家都是去看草甸,而我还有一个目标:听说山上另有一个四安亭,我想一探究竟。

黄荆山草甸,分布在株树坳与王家坳之间的三座山头,齐腰深的茅草绵延三公里左右,着实壮观。草甸所在之处,几乎没有什么树,连灌木也很少见。有的草地呈梯田状分布,周围还残留着片石垒成的围墙。显然,这些地方曾经有人经营耕种,后来因故废弃。草甸间的那条路,绝非一年半载就能踩出来。

翻过第三座山头后,我们下到一条很深的山谷,该地名叫王家坳。丛林间是一片房屋的废墟,若干石砌房屋的断垣残壁隐约可见,附近还有一座残破的华佗庙。我们对面是黄荆山的另一个山头,在两山交接的山凹,又出现一座石屋,又是拱形门,看门楣上横刻的亭名,正是我要找的第二个四安亭。东南西北四条路在亭中交会,穿亭向北,通向山脚磁湖边的张万有村;自亭而南,通向南麓乡村;向东的路也在山林间延伸,听说可以直达月亮山。

亭子的形制与株树坳那座老亭颇为接近,但比老亭略小,原亭是东西向并列三间,此亭却缺少西边一间;屋顶不是斜坡瓦盖,而是水泥预制板,反面粘连的1984年某月某日的湖北日报的一角,头版头条是关于廖承志去世的消息。过亭内沿墙脚砌着四块粗糙的石碑,其中一块上刻着《修亭(记)》:“吾区主要大路,黄石交接四棵,数十里遥,并无村舍。有时阵头急雨,无处藏避。更兼夏天暑烈,没阴消静,行人多恨山路逶迤,上不扒岸,下不扒店。健康者平常而过,体弱者受制不往……众成一主,集腋成裘,稍助万一。亭成,后代享福万年……”方言俗语,鄙俚无文,可知直到1980年代,其地百姓文化程度仍然有限。新凉亭建于1984年,距今整整30年,距老四安亭最后重建恰好70年。此亭南北山下的居民,原先也许是经老亭上那条古道或东面其他古道翻越黄荆山,路程迂回曲折,或者这条路也古已有之,但无凉亭遮风避雨,故另起炉灶,新建一亭。

老亭最后重建时,水泥刚传入中国,偏僻山乡无福使用,故亭子里见不到一丁点水泥,而新亭则用上了预制板,这实在是巨大的进步。新世纪以来,科技的发展更是日新月异,不仅超出了古人的想象,也让今人应接不暇。新亭建设整20年后,李家坊隧道开通。也许自那以后,这座亭就被冷落了。然而,一座亭子的不幸,却是一方百姓的大幸。

三 访

时隔整整一月,11月2日,星期天,难得的阳光灿烂的好天气。我第三次上山,这次是独自一人,专程去看老四安亭。上山看草甸的市民不绝于途,少说也有上百人。古道两旁的草木被砍伐干净,听说正在修建登山步道。如果不能做到修旧如旧,任由古老的青石板被水泥掩埋,那其实是大煞风景的事。游人经过四安亭时,或好奇地进去转转,或视而不见,径自擦肩而过。

这一次,我对四安亭周围环境和内外情形作了更细致地观察。四安亭所在的株树坳,东接罗汉肚,西邻白塔岩,其地位于山脊的最低处,山体也略有收缩,故聪明的人们选择该处翻越黄荆山。山南过去是大冶县的枫树堡(今四棵一带)和尚和堡(今王叶一带),山北过去是大冶县的五庙堡(今石料山、胡家湾一带)和申明堡(今李家坊、老下陆一带),四堡合修,故名“四安”,亦有“四境安宁”之意。四安亭的东北和西北侧约二三十米远处,各有一个大石坑,我推测,它们不是天然形成,而是建亭修路时开山取石所致。

与亭子西北角一路之隔的丛林间,一巨石上并立着两块一米多高的石碑。圆顶石碑没有文字,或文字已经全然消失。另一块石碑是五佛冠形的顶,略高而瘦削,朝外的一面有竖刻文字若干,居中四个大字:阿弥陀佛;右上首:佛历二千五百三十一年重镌;左下是署名。碑刻距今不足30年,而文字已有漫漶之痕。北面的外墙上,有一块碑刻,文字几乎磨灭净尽,不仔细观察很难发现。也是一块功德碑,除了“尚和堡修路碑”和“五庙堡”几个字稍大,其余小字都是人名和银钱数。我推测,这块碑应该成于民国三年以前。

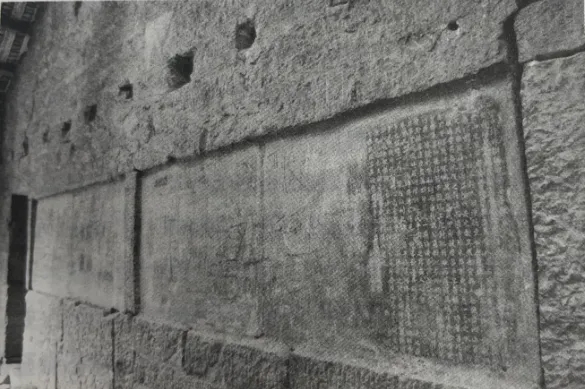

四安亭内碑刻

亭内由石墙分隔为东中西三间。中间是南北向的过亭,古道从中穿越。东西两侧的房间,分别由石墙居中分隔为南北两间;东侧房间只有一个门进入,但隔墙一侧留有通道,前后连通;西侧房间的隔墙无门,而上半部分未封,从过道南北两端都有门可入。四安亭之内共有15块碑:过道的左右墙壁各镶嵌四块,北门内侧墙壁左右各一块,过亭西侧房间的隔墙上砌了五块。过道中的十块碑,除陈季陶叙文外,全是功德碑。隔墙上的五块碑,有三块是功德碑,其中一块居中刻着一行大字,道是“特简大冶县正堂童父师准建,为首化主”。父师乃是对地方官的敬称。此童父师姓童名祖谦,为福建举人,乾隆初年任大冶县令。旧志称其“建粮仓于道士洑,以便兑运,无滩浅搬拨之苦。尊崇文教,修理桥道,厥志未终而去”。看来童祖谦还是做了不少实事的,这块碑刻也是一个证明,故方志对其不吝褒扬之辞。与这块功德碑配套的碑刻,成于乾隆三年(1738),我花费了20分钟才辨认得八九不离十,但仍有几个字模糊不清。全文约350字,节录如下:

如求教者,将求其名与?抑求其实与?如□以求其名,则□之布衫,临济之正法眼,有藏而不解者矣。如求其实,刀耕火种,荷雨锄云,无忤于赵州之草鞋行脚。老衲克符,原系寿山黄田院僧,至康熙五十六年回省。俗家小箕山石姓。路经我邑株树坳,悲路岖僻,行人苦无息肩,遂慨然挂锡斯坳,卜庵与相依之外甥刘永吉以伴孤旅,汲水煮茗,周济行渴。二十年余,愈老愈坚。思原亭倾颓,募建未逮。至丁巳之岁,冒炎热,历险阻,鸣梆遍告……于原基重建茶亭,苦心经营,盖经数月矣。……

清康熙五十六年是公元1717年,距今近三百年。老僧克符慈悲为怀,挂锡株树坳,周济行人二十余年。后又鸣梆遍告,促成凉亭重建。正如碑文所言,“苦行修善,即是明心见性,何必如拥高座者虚讲,有名无实,究无毫末之补于世乎”。弃其名而得其实,若克符者,可谓得佛家真谛矣!而以其一人之力,纵是呕心沥血,不眠不休,也难以完成如此艰巨工程。这又不免使人感叹团结协作之重要,集体力量之强大。

另一块碑刻横置于墙壁,其年代更为久远,磨蚀也更为严重。我沿着墙根,顺着文字的方向,歪斜着头一遍又一遍来回揣摩、辨析,终是不放心,又将碑文拍下,回家在电脑上放大分析,前后花费近三个小时。功夫不负有心人,总算整理出这篇《株树坳碑引》,略记如下:

胜地东方之南,有岭株树坳,金湖第一要□,游者不绝如缕,苦彼峻崇,恨不鞭缩何!熊君讳文,纪慨捐金数十,命工人修治。……万历庚申……蕲阳庠生王天□识……

这块碑立于1620年,距今394年。试问,黄石市境以内,三百年历史的碑刻尚存几许?这一座小小的凉亭竟存有两块,这实在应该算是一个重大的发现。四安亭虽然距最后一次重修才一百年,却因有了这些记录着历史的碑刻,而具有重要的文物价值。在我眼里,这座古旧的凉亭,与一座五星级酒店或豪华体育馆相比,其价值有过之而无不及。昔人为求衣食、通往来,后先相继,胼手胝足,在这荒山之巅修筑路径,营造凉亭。它是先人智慧和汗水的结晶,意志和生命的见证。如果不妥为保护,任由行人刻画,风雨剥蚀,那难道不是对历史和文明的漠视吗?

在绵延几十里的黄荆山上,有迹可循的古道不下十条,而载于史志的凉亭也不少。比较知名的有:黄荆亭,为往来飞云洞与东、西洞的必经之地。五宝山凉亭,位于李隆伍庄后山,亦在南北往来之要地。苦竹坳凉亭,位于黄荆山东段的凉山与蔡家山之间的苦竹坳。黄思山凉亭,位于黄思湾至汪仁镇的山道,1986年黄思湾隧道通行后,逐渐废置。一座凉亭,对应着连通黄荆山南北的一条古道,那些古道上洒落过多少血和泪,那些凉亭中贮藏着多少欢笑和温情!如今它们已退出历史的舞台,然而其所承载的人文历史不应该被湮灭。

陈季陶先生在《四安茶亭叙》中感叹道:“自世之衰,人情竞于营私利,而啬于谋公益。虽以众所托命之国家危险,万收劝捐募债,力尽声嘶,曾莫之一应……”接着他笔锋一转:

然……公德之俱在人心,如江河之亘古不废。当其潜伏流沙时,固隐不可见,一经导发,遂奔腾澎湃不可遏止。兹亭之设,非一人一家之私利也,诸君子提议兴修,吾民遂慷慨解囊,争先恐后,非此公德心之表著乎?由是而扩充之,毁家财、纾国难,独让古人哉?

信哉斯言!逞心术、营私利者,古来多有,而行善举、谋公益者,亦不绝于史。世道在变,而公道不变;天心难测,而民心可测。造福于世者,姓名终会磨灭,但其精神和功德将长留于天地之间,与山河同在。也许,这就是黄荆山上的古道凉亭给我们的启示吧!

2014年11月记。

(原载《东楚晚报》2014年12月20日第8—9版)