为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,黄石市档案馆(市史志研究中心)围绕“工业重镇的全域抗战:黄石地区1937-1945”主题,以“工业基因与全民抗战”为核心视角,撰写了4篇文章,全景式展现黄石地区人民抗击日本侵略的英勇事迹和历史全貌,特别是体现中国共产党在领导黄石地区人民抗击日本侵略中的中流砥柱作用。近日,《黄石日报》刊发《铁血黄石:日军侵略与黄石军民的顽强抗争》一文。

铁血黄石:日军侵略与黄石军民的顽强抗争

朱玲 周宾 陈敏

1938年被猖狂的日寇炮弹炸成废墟的民国大冶县政府

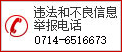

侵华日军拍摄的阳新市街遭到破坏的情景

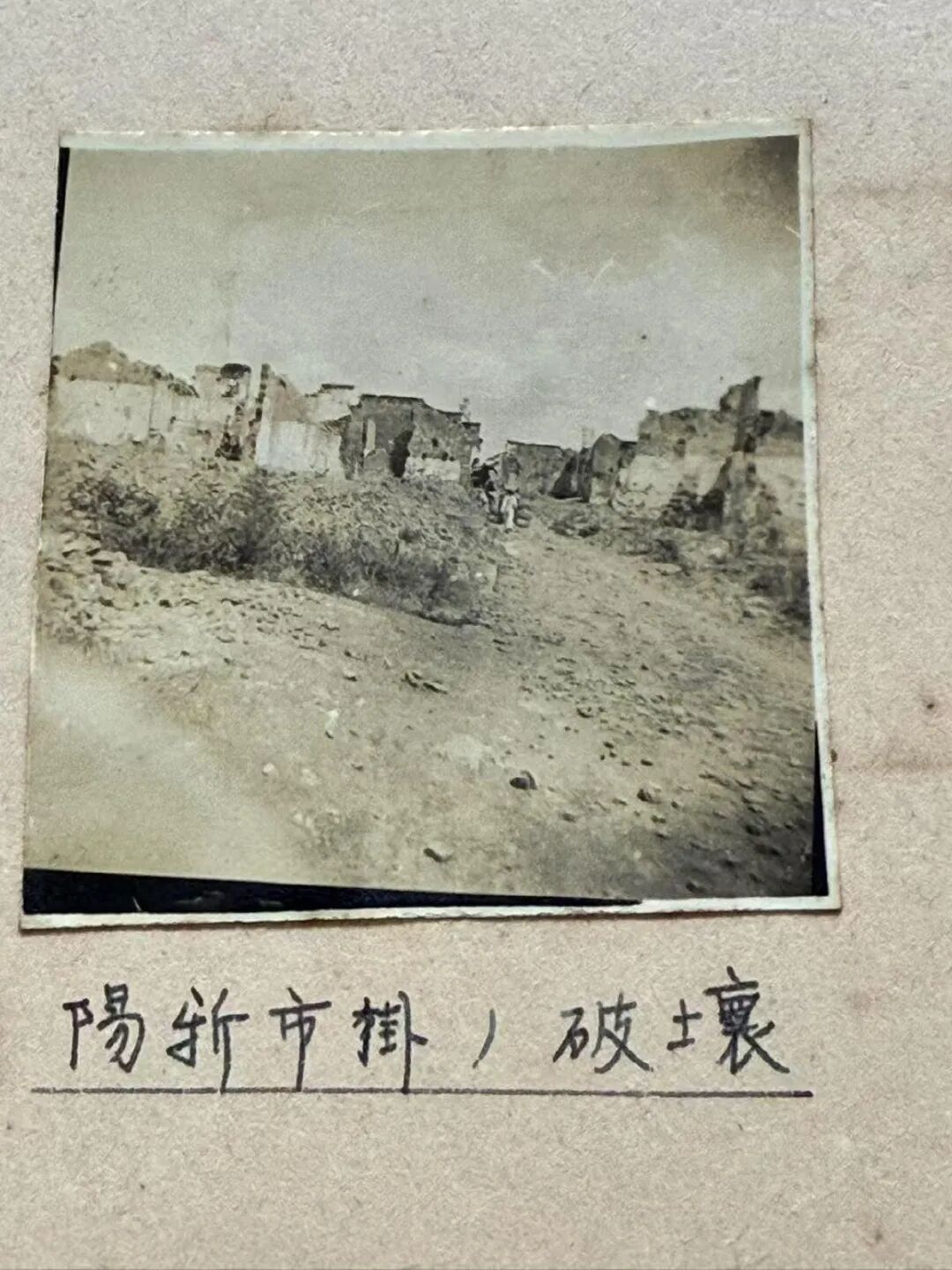

侵华日军拍摄的阳新难民区

侵华日军拍摄的阳新难民区

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。站在历史的长河边回望,黄石这片三千年前就点燃青铜冶火的土地,在民族危亡之际谱写了一曲血与火交织的壮歌。在全民族抗战时期,日本侵略军在黄石地区推行烧、杀、抢“三光”政策,疯狂掠夺矿产资源,实行奴化教育和毒化政策等,犯下了罄竹难书的滔天罪行。作为鄂东南抗战的重要战场,黄石人民用血肉之躯筑起了工业脊梁和捍卫民族尊严的长城。

(↓滑动查看全文↓)

(一)狂轰滥炸,家园被毁

1938年,日本侵略军企图“把汉口以下的长江流域归入统治圈内,谋求经济的独立,以及实现华中战区的复兴”,用大冶的铁矿发展日本钢铁工业,以战养战。于是,出动重兵进攻黄石,黄石沦为敌占区。日军侵华期间对黄石地区实施了疯狂的轰炸和破坏,给黄石人民带来了深重灾难。

自1938年7月13日起,日军入侵黄石地区,对包括阳新县城在内的军、民用设施进行了无差别的毁灭性轰炸,投掷大量燃烧弹,将有近两千年历史的阳新古城完全摧毁。仅1938年8月至10月,阳新就有4700多人被日军飞机炸死。1938年9月26日,30架日机轮番投弹扫射,投放重型炸弹14枚,炸得大冶县城墙倒屋塌,最大的弹坑坑面达100多平方米,大火焚烧长达40个小时。整个县城烟火漫天,尸横遍地,惨不忍睹。黄石港原是个繁华的商业市镇,有千家商号,经日机多次轰炸后,变成“满街瓦砾,死尸横道”的废墟。据统计,日军空袭轰炸仅黄石大冶地区就达25次,投弹259枚,死伤军民2000余人,炸毁房屋2300余栋。

(二)血腥屠杀,惨绝人寰

日军侵占黄石期间,推行“三光”政策,杀害非战斗人员和无辜平民,制造了一系列惨绝人寰的屠杀暴行,其手段残忍令人发指。

日军侵占黄石后,在排市、木石港、富池口等地,用机枪集体扫射1800余名群众,致使“尸积如山”;在陈贵镇“血水塘”边,76名农民被刺刀捅死,血流成河,塘水尽赤;日军在保安镇挖的“万人坑”吞噬了无数生命,殷祖镇百余名百姓被绑在松树上,成为日军新兵练习刺杀的“活靶”。1938年底,日军组织了一次分五路的大规模“扫荡”。沿途烧毁房屋不计其数,仅在马对圩一带就烧了200余家。日军在大冶县城附近的伍家放火烧民房时,竟将全村男女老少都赶到禾场罚跪,让大家眼睁睁地看着自己的房屋被浇上汽油烧成灰烬。1939年初,大桥铺日军池田部进驻龙港,他们沿途大肆烧杀,致使纵横30余里的村庄荡然无存,平民伤亡无数。据《阳新县志》记载,1945年冬,阳新县政府组织调查日军罪行。日军侵略阳新期间,实行“三光”政策,杀害78612人,烧毁10113栋房屋。

屠杀范围遍及城乡。日军所到之处,百姓的房屋、粮食、财物都被付之一炬。1939年1月,100余名日军扫荡大冶三根祠,有83人惨遭杀戮,其中76人当场死亡,7人重伤,造成20多家绝户。1938年至1942年间,日军在张克诚、鲤鱼山董家、王月、陈兴元等村杀害农民140多人,烧毁房屋1095间,在大冶七区烧毁房屋2697间。盘踞刘仁八的日军几乎每天杀人,有时一天杀害数十人,据不完全统计,该地遇害群众超过400人。

屠杀手段极其残忍。日军侵占黄石期间,石灰窑被称为“魔窟”,矿山变成集中营。日军使用各种残暴手段强迫工人干活,镇压反抗。日本监工、暗探遍布各厂矿,发现工人稍有不满或有反抗行为,除了打骂之外还要施以各种酷刑,直至摧残致死。日军在石灰窑工矿区杀害无辜工人数以千计。据《黄石市志》记载:“石灰窑日本宪兵队(人称‘阎王殿’)的暴行尤为凶残。他们利用富源煤矿公司的废弃矿洞(深达数百米),将受害者刺伤或刺死后,不论是否断气,一律抛入洞中,或将受害者杀伤后用汽船运至江心抛入激流。”日军在铁山到处设碉堡、哨卡、围电网,对矿工和农民实施了枪杀、活埋、灌辣椒水、上电刑、练刺杀、狗咬等各种酷刑。1940年的一天,日军将铁山25名工农群众抓到杀人场,先让狼狗咬,后用刺刀杀,连续杀死24人,仅1人幸免。又一次,日军抓来13名矿工(其中1人年仅12岁),先强迫其挖坑,后将12个人推下坑活埋。日军还把捉来的矿工推入挖好的坑内,再用生石灰水烧等骇人听闻的酷刑残杀矿工,无所不用其极。

日本法西斯屠杀平民百姓,中国妇女受到的蹂躏尤为惨烈。当日军在阚家的后山发现50余名遇难群众后,将男的全部杀死,将女的奸污后全部杀害。日军除在县城设立日华馆,挑选年轻女子供其玩弄外,还经常不分时间、场所肆意强奸妇女,因不堪羞辱而自杀的妇女不计其数。

(三)疯狂掠夺,经济摧残

疯狂掠夺矿产资源。日军对黄石的经济掠夺与破坏是一场蓄谋已久的系统性劫掠,最为严重的是对黄石矿产资源的掠夺。早在清末,日本政府就将从大冶取得铁矿原料以振兴日本的钢铁工业定为国策。1915年日本公然提出企图灭亡中国的“二十一条”,其中“第三号”的两款内容专门针对汉冶萍公司,要求将其改为中日合办,并且附近的矿山禁止第三方开采。大冶铁矿沦为日本钢铁工业的原材料供应基地。1938年10月占领大冶后,日本制铁株式会社成立了“大冶矿业所”(简称“日铁”),强占了汉冶萍公司所属大冶铁矿和湖北省建设厅所属象鼻山铁矿及鄂城的西山、雷山。为了大量掠夺矿产资源,他们不择手段,不顾后果,大冶铁矿山被破坏得千疮百孔。矿工在枪炮和刺刀威逼下过着非人的生活,仅大冶县被日军强抓搬运矿石、矿砂死亡的民夫就高达787人。日军侵华时期在大冶共采出铁矿石500多万吨,运回日本420多万吨。

严重破坏商业经济。据《阳新县志》记载:“1938年9月,日本侵略军攻陷阳新后,农业、手工业、矿业遭受极大破坏,同时邮路受阻,电话瘫痪……日军垄断市场,日货大量倾销,民族手工纺织业濒临倒闭……农村造纸停业。铜矿、铁矿、煤矿全部停产。”日军侵入后,黄石港主要街道被夷为废墟,划为“匪区”。石灰窑被设为“石黄示范区”,商业完全由日伪控制。日军在此设立盐店、米店、洋行、银行等殖民机构,使之成为畸形发展的殖民商业据点。他们垄断矿产、食盐、粮食、棉麻及其它日用品,控制口岸、操纵市场。大冶湖两岸阳新、大冶盛产的苎麻被强制收购后运往日本。食盐被日军定为统销物资,由维持会经营,日伪勾结任意抬高食盐与粮食之比例,1-2市斤盐竟要换取140市斤稻谷,使百姓“终年尝不到盐味”。

(四)奴化教育,毒害生命

日军占领黄石地区后,为维持其统治,推行奴化教育。规定日语为沦陷区学校所有学生的必修课,他们利用伪教育机构,在阳新设立日语小学和兴亚小学,在石灰窑、黄石港、大冶县城、保安等地设立各级小学,规定采用日本教材,令各学校教学日语,禁用中国课本,同时限令各学校一律使用伪国民政府审定的《大东亚解放设计单元教学纲要》,并勒令各区私塾登记,受其控制,企图取代中华文化,培养殖民统治的接班人。在阳新县,日伪还设立“华中东亚青年联合会”及各区分会,创办《阳新青年》刊物,大肆宣传“东亚新秩序”。为摧残人民身体,消磨人民抗日意志,日军在大冶县城设立烟土公卖局,怂恿庇护县城及石灰窑、黄石港和各乡镇设销售烟土的烟馆。在阳新县城设立戒烟局,名曰戒烟,实为专卖。日军除开设大批烟馆从中牟利外,还强迫日伪人员推销毒品,荼毒黄石人民。甚至公然违反国际法,在战争中使用化学武器。据中国军队第九战区战斗详报记载,日军在进攻半壁山要塞和阳新县、排市等战役支点时共使用毒气百余次,致使千余名官兵中毒窒息而死。所使用的催泪瓦斯和芥子毒气对水源、农作物及森林造成严重污染,战后数年不能消除。

日寇入侵前,黄石地区总人口为78.7万人,抗战结束后,为64.7万人。黄石在抗战时期总伤亡15.3万人,其中因日军轰炸等原因直接伤亡2.2万人,因日军抢抓运矿等原因间接伤亡13.1万人。冰冷数字的背后是一个个鲜活生命的消失。据1948年国民政府的不完全统计,抗战时期,黄石社会财产损失约为8303.1亿元,居民财产损失约为5393.3亿元。日军七年的殖民统治,使黄石的社会生产力遭到严重破坏,给当地的经济社会发展造成了难以估量的损失。

(↓滑动查看全文↓)

日寇在侵华时期,对黄石人民实行了残酷的压迫和屠杀。但是中华民族从来不会被野蛮吓倒,黄石人民在抗日民族统一战线的领导下,对侵略予以顽强抗争。

(一)正面战场,阻击强敌

武汉会战期间,黄石战场作为外围战场,发生了大大小小战斗100多次,黄石军民在正面战场上浴血阻击日寇西进。1938年9月,日军集中兵力猛攻半壁山要塞,守军193师及要塞炮兵冒着炮火、毒气进行了英勇还击。10月4日,日军出动数艘战舰和80余架飞机对半壁山进行了毁灭性的轰炸。10月8日,日军向河口(四顾闸)、杨泗庙、风波港发起大规模进攻。驻守在河口的守军第5连因连日奋战,伤亡重大,但将士们视死如归,坚守阵地,直至全连官兵全部阵亡。10月16日,日本海军陆战队2000余人在道士洑登陆,企图包抄中国军队侧翼。守军第1连被围于云雾洞附近,弹药耗尽后,全体跳入云雾洞中。此次战役,中国军队伤亡万人,但日本侵略军受到沉重打击。

(二)敌后抗战,前赴后继

在中国共产党的领导下,敌后抗日武装对日伪军给予了重大打击。1942年5月,鄂豫边区党委和新四军五师,派遣十四旅的主力挺进鄂南,开辟鄂南敌后抗日民主根据地。8月,鄂皖湘赣指挥部在谈家桥成立,使黄石地区的抗日形势由防御逐渐转向进攻。1945年7、8月间,在日本帝国主义大势溃败之际,面对负隅抵抗的日军残部,黄石地区抗日武装按照鄂豫边区党委和新四军五师“接受日军投降,坚决消灭顽抗之敌”的命令,对盘踞据点的日伪军形成合围,迫其缴械。对拒不抵抗者,予以坚决消灭。

根据地军民采取多种方式与日伪展开英勇斗争,涌现出许多可歌可泣的事迹,给日军造成重大损失。新四军第五师在龙港地区建立了“被服厂”和“野战医院”,游击队员们经常化装成商贩,巧妙传递情报,为抗日斗争提供重要支持。在破坏日军经济命脉方面,铁路工人表现出非凡的勇气和智慧。“日铁大冶矿业所”火车司机彭玉宝与信号工彭方喜抓住日军警戒松懈的时机,成功炸毁4个火车头,一度切断了日军的矿石运输线。同年冬季,火车司机陆先应精心策划,利用运送矿石的机会,先用酒灌醉押运列车的日军士兵,再驾驶满载矿石的列车撞击装有炸药的列车,给日军造成重大损失。

(三)救亡宣传,众志成城

周恩来、郭沫若等先后派遣各种抗日救亡团体来到黄石工矿区,广泛开展抗日救亡宣传,大大鼓舞了黄石军民的斗争意志,激发了黄石工农群众的抗日热忱。黄石城乡普遍建立了“战地服务团”,组织民众修路补堤、担架运输、筹集粮草、慰劳伤兵,在石灰窑二门外叶家塘设立伤兵医院,治疗伤员。各演剧队、歌咏队轮流为士兵演出宣传。大冶中学还成立了“大冶中学战地服务团”,组织师生积极支援抗战。

1938年11月,源华、利华煤矿工人响应朱德、彭德怀号召,开展为八路军购置防毒面具的募捐活动。吴运铎闻讯后连夜印发募捐传单,号召工人捐款。据《新华日报》1938年11月7日报道,两矿工人共募集资金2356元(法币)。煤矿工人纷纷捐出微薄的工资,寄给《新华日报》转送给八路军总部。

在攸关民族存亡的抗日战争中,黄石军民英勇不屈的抗争,为抗战全面胜利作出了重要的贡献,诠释了抗战精神的深刻内涵,这种精神财富值得永久传承。

1945年8月15日,日本投降,9月2日在投降仪式上正式签署投降书。同期,黄石军民消灭本地顽固日军残部,在日本法西斯统治下磨难了七年之久的黄石人民终于得到了自由。

黄石作为中国近代重要的工业摇篮,在抗日战争这场民族存亡的伟大斗争中,以独特的工业基础、战略位置和人民的英勇不屈,铸就了具有地域特色和时代价值的“黄石抗战精神特质”。黄石阻击战中血战到底的守卫精神,黄石军人以血肉之躯铸成防线,展现了寸土寸血、宁死不退、与阵地共存亡的英雄气概。工业西迁中的报国担当精神,黄石地区的华新水泥厂、大冶钢厂等重工业企业工人,冒着日军的轰炸,日夜兼程拆卸、装运数以万吨计的精密设备和关键物资,历尽千辛万苦,辗转迁往湖南、四川等大后方。这不仅是一次物理空间的转移,更是一次工业血脉的保存,是“移动中的抗战”。黄石的抗战历史,是一部波澜壮阔的英雄史诗,其所孕育的精神财富,必将永远激励着黄石人民在新时代的征途上奋勇前进。

“漠视历史的人往往会成为历史的受害者”。真相不应埋葬在被遗忘的历史角落。翻阅日军侵鄂罪行实录、抗战时期黄石地区人口伤亡和财产损失等档案资料,真切感受到档案在说话,历史真实地存在着,日军罄竹难书的暴行不容任何玷污和篡改。志史志实,鉴古励今,铭记历史并非为了延续仇恨,而是要从历史中汲取教训,珍惜和平。

只有直面真相,民族才有未来。日本侵略军在黄石犯下的罪行,是刻在城市血脉中的记忆,是每一个黄石人应当代代相传的集体记忆。抗日战争不应是只属于中国人民的记忆,应成为国际社会和人类的一个共同的记忆。历史不是尘封的档案,而是永远鸣响的警钟。在中华民族伟大复兴的征程上,黄石人民用鲜血铸就的抗战精神,必将如不熄的火炬,永远照亮前行之路。